Di Sergio

La storia di un soldato di ventura può essere molto scomoda. Ti imbatti in un libro così per caso, o meglio, è lui che si fa strada verso di te. Non lo trovi tra gli scaffali disordinati delle librerie commerciali, tra i fumetti giapponesi e i peluche per bambini. Ti arriva per le mani come una patata bollente, una granata inesplosa che devi essere pronto a gettar via se vuoi avere salva la vita. Lo tieni tra le mani, ci giochi, lo guardi e lo lasci, lo riprendi, leggi tre righe, poi un capitolo…

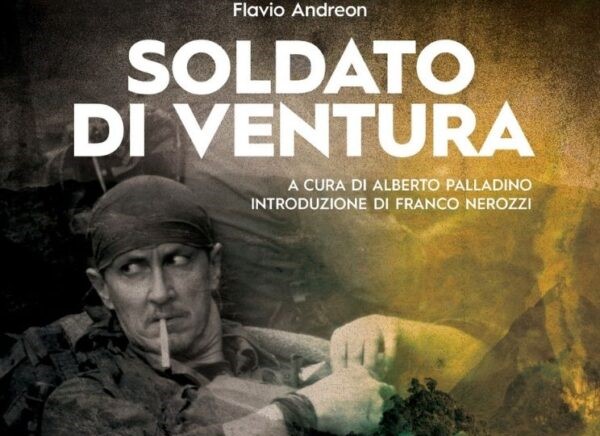

Questa è la storia di un soldato. Un soldato di ventura. Può essere molto scomoda come solo la verità può esserla. Infatti, la storia narrata nel libro non è niente di che, se non fosse che è la pura verità, schietta e sincera. Il libro, curato per Altaforte Edizioni da Alberto Palladino, giunge a noi come una testimonianza crudele di un tempo che fu: un tempo di passioni violente, un tempo in cui il protagonista sembra dirci eravamo giovani, non ve la prendete troppo… un tempo che ci ferisce nel nostro ventre molle e assopito come una scheggia impazzita. Una vera e propria granata nei denti che il curatore bada bene a riportarci nella sua implacabile totalità. Curatore, o sarebbe meglio dire reporter?

Reporter, sì. Perché il lavoro svolto da Alberto va ben oltre la semplice edizione e si configura piuttosto come quella di un testimone oculare, che vede e sente con gli occhi e il naso di Flavio Andreon. Vede l’Africa e il terrore che si fa carne, sente la puzza di un ventre trafitto senza pietà. Si fa reporter di una delle peggiori guerre a cui si possa assistere. L’Angola? Certo, ma oltre l’Africa e le sue macabre danze c’è la storia di un’anima in guerra con sé stessa. Reporter da un fronte di fango e parole di un uomo che, come Dio ha trafitto senza pietà gli altopiani carsici, ha messo sulla carta i suoi ricordi più profondi e oscuri.

Senza fronzoli e indorature. Solo una pillola troppo amara da mandar giù per chi crede nel feticcio del bene e del male, per chi crede nella pace, per chi non crede, e basta, perché il mondo è troppo piccolo per contenere tutte queste idee, meglio pensare a campare, meglio smettere di sognare. Una pillola amara anche per noi che siamo abituati alle epopee guerriere e alle storie d’onore e fedeltà senza macchia. Qui non c’è etica, se non quello di un uomo fedele a sé stesso. “Tout est perdu fors l’honneur”. Tutto è perduto fuorché l’onore. Scrisse il Re di Francia, Francesco I, alla madre Luisa di Savoia la sera della disfatta di Pavia nel lontanissimo febbraio del 1525.

Qui in Angola, quasi cinquecento anni dopo, è tutto perduto e basta: la civiltà svanisce, l’epica si fa tribale e grottesca, il campo di battaglia si frammenta, i nemici sono ovunque, gli amici… non ci sono. Non ci sono i grandi eserciti nazionali e le grandi armate che si affrontano fino allo sfinimento, non ci sono più gli imperi centrali del cielo e nemmeno i patti d’acciaio, il sol levante è tramontato, è la fine del mondo. La fine di un mondo, sarebbe più opportuno dire: quello in cui l’Europa è architrave della storia. Le fondamenta cedono. Le colonie si dissolvono. I vincitori dell’ultima guerra, dall’Indocina all’Egitto, dall’India all’Algeria, retrocedono e vedono ridotto in polvere il frutto di secoli di conquista.

Dove sono cavallo e cavaliere? Morti e sepolti dall’avanzare dell’altro, del diverso, dell’ultimo arrivato sul palcoscenico del Mondo. Il terzo mondo si tramuta in nuovo mondo e si fa teatro delle ultime guerre così come siamo abituati a concepirle. È l’ultima guerra se vogliamo, almeno l’ultima di quelle in cui ancora vengono schierati sul campo uomini con un fucile, pronti ad uccidere, pronti a morire e a non tornar mai più indietro. Prima delle guerre robotiche, triste epilogo della meccanizzazione dell’uomo, prima dell’etno-masochismo, spasmo di un Occidente terminale prossimo al collasso, in Angola va in scena un ultimo intermezzo di sangue.

È lo stesso Andreon ad immergersi testa e piedi nell’inferno in terra Angolano. Quello è ancora il tempo del bianco e del nero, non solo in televisione ma anche nella storia. Sono gli anni del bene assoluto Occidentale contro il terrore rosso, rappresentato dagli sgherri del Patto di Varsavia. Un tempo più facile, almeno apparentemente, per chi ventenne nutriva la sua idea di Nazione e Civiltà. Giusto? Sbagliato? Che importa? Col senno di poi è tutto più facile, sempre. E poi sempre meglio che andare a rinchiudersi in un ufficio, in un monolocale, in un mutuo.

Chi ha servito meglio l’Occidente, i mercenari in Africa? I Marines nelle giungle del Vietnam? Oppure un grigio impiegato senza volto e senza nome che ora riscuote la sua sudata pensione? Potete pensarci su mentre le pagine vi scorrono tra le dita. Il libro è un concentrato di morte, sin dalle prime pagine, un viaggio di sol andata all’inferno, che spalanca le sue porte con una facilità disarmante. La stessa facilità di un corpo a corpo con un negro feroce come una belva, la facilità dell’inumano terrore degli avversari, pronti sempre a mozzare teste, tagliare arti, torturare con crudele prassi il malcapitato, la donna come il bambino, il bianco come il nero.

Man mano che ci si addentra nell’inferno dell’Angola della guerra civile sulla scia di Andreon e degli altri mercenari europei ti sembra di lasciarti dietro ogni umanità, ogni certezza che qui ti rende saldo. I valori, la morale, scompaiono nel cuore di tenebra che pulsa al centro di questa storia. Scompaiono nell’odore di merda, sudore e sangue che emana un corpo trafitto al ventre dal tuo pugnale. Scompaiono insieme ai commilitoni morti, per cui non ci sarà mai un romantico funerale, bara in spalla e parata di divise sgargianti. Scompaiono nelle vendette senza quartiere, nelle rappresaglie sui civili, nelle ore di svago costantemente macchiate dalla minaccia, perfino nei bordelli, con le puttane e gli stregoni. Sono stati mercenari, certo, ma a che prezzo?

I soldi non fanno la felicità, ripete uno dei tanti mantra della nostra civiltà consumista. Sicuramente non hanno fatto la felicità di un mercenario: nessuno è vissuto abbastanza da accumularli, nessuno è rientrato in patria con galeoni carichi d’oro e d’argento, nessuno si è arricchito se non di cicatrici, indelebili, sul corpo e nell’anima. Allora perché? Perché scegliere la guerra? Anche un soldato normale viene pagato. Lo suggerisce il termine stesso, che dal latino solidarius, indica chi opera per i solidi, per il denaro.

Erano pagati i legionari romani. Erano pagati anche gli uomini che tra il 1914 e il 1918 affrontarono le tempeste d’acciaio e iprite della grande guerra. Ben misera cosa, il denaro, se paragonato alla posta in palio su un campo di battaglia. Non giustifica una scelta tanto ardua, non giustifica una vita di ricordi tanto terribili. Perché chi non è morto in realtà “è già stato ucciso”, ma con la condanna di una guerra che continua ogni giorno nonostante la pace. Forse scegliere la guerra è solo un altro modo per mettersi in viaggio, per vivere a pieno quella scheggia di luce che termina nella notte.

Forse non c’era di meglio da fare, di più facile sicuramente, ma di meglio… cosa? Addentrarsi nelle pagine di Andreon vuol dire leggere il mondo con le lenti di un uomo schietto e sincero, che nonostante si immerga con tutte le sue forze nell’efferatezza di una guerra senza guerrieri mantiene quella lucidità e quella dirittura etica che gli permetteranno di riemergere, infine, dal tartaro africano.

Quella di Flavio Andreon è sì una storia recente, ma ci parla di un viaggio di andata e ritorno, come le migliori tradizioni della nostra storia. Ci parla con la voce di Senofonte e dell’epopea dei diecimila dell’Anabasi. “Quelli che in guerra cercano di salvare la pelle a ogni costo, quasi sempre muoiono di una morte miserabile e vergognosa; invece quanti hanno compreso che la morte è cosa comune a tutti gli uomini e inevitabile e si battono per morire nobilmente, costoro arrivano più facilmente alla vecchiaia”.

Non sappiamo se il nostro soldato di ventura si sia battuto per morire nobilmente. Sappiamo che si è battuto, e questo dovrebbe bastarci, soprattutto per noi che oggi affrontiamo quel tipo di uomo che tenta di salvare la pelle ad ogni costo, non capendo che anche la vita è una guerra. Chi crede il contrario sbaglia. Chi crede che la storia di un soldato non possa toccarlo è perché ha spento il cuore ed è sordo alla musica che giunge da queste storie. Una musica di coraggio e vita, una vecchia canzone antica come il mondo, cantata attraverso i millenni. Nessuno vuole dire che tutto ciò sia la verità. È una delle verità, quella che a me piace pensare sia vera.

Mio padre mi diceva spesso, quando ero più piccolo, che un uomo di volta in volta, deve combattere anche battaglie di retroguardia. La battaglia di retroguardia non è una battaglia eroica, non c’è spazio per i grandi slanci, è una ritirata a tutti gli effetti in cui continuare a sparare è l’unica speranza di salvezza. Ti ritiri, spari, continui la ritirata, ti fermi, spari di nuovo, e così via… Nessun onore, nessuna gloria. Deve esser stato questo il ritorno di Flavio Andreon dall’Angola, una battaglia combattuta per andar via, ma pur sempre una battaglia.

Non credo che per esperienze simili ci possa essere un ritorno alla normalità. Credo fosse Platone a dire che solo i morti hanno visto la fine della guerra. Forse non si smette mai di combattere e si passa solo da una guerra all’altra, da un’avanzata ad una ritirata, fino al giorno della nostra morte. È un modo tragico di vedere la vita, ma anche quello che ne coglie la sua bellezza più intima e profonda, fatta di attimi, momenti, oasi e forze di gravità che ci catturano e ci lanciano sempre su nuove orbite. È il senso di essere un soldato di ventura, come lo siamo tutti noi, calati senza guadagno in una vita con una sola via d’uscita.

A coloro che non sono tornati. È una dedica frequente sulle lapidi che ricordano i soldati caduti, dispersi in guerra. Mi sono imbattuto in una simile, sul Monte Giano a 1340 metri di quota, in una fredda mattina di metà novembre: una piccola cappella costruita dagli Alpini e dedicata alla madonna della Julia, custode soltanto di sé stessa e del silenzio. Leggendo Soldato di Ventura non ho potuto che ripensarci e chiedermi: chi sono veramente coloro che non sono ancora tornati, i morti o i vivi?

Commenti recenti